当塾の全てのSNS(大学合格実績も2024版に更新済)

→https://lit.link/takashimizunogtmsteam

▲隅々までご覧下さい。

■ 成果が出る生徒は「迷ったら聞く」

成績が上がる生徒には、ある共通点があります。それは、「聞くべきかを迷った時点」で講師に質問することです。

例えば、授業中や自習中に「この問題、ちょっと違和感があるな」と感じたら、その時点で即座に質問します。「まだ全部解き終わっていないから、もう少し考えてみてから…」と先延ばしにしないのです。

この「即質問」の習慣が、最終的には理解度を深め、確実な定着へと繋がります。

こういう生徒は、最初は苦手科目が多くても、時間が経つにつれて確実に点数を伸ばしていきます。なぜなら、迷っている時間が少ないため、解決が早く、無駄な遠回りをせずに済むからです。

「分からないことがあったら聞いて」ではなく、「迷ったらすぐに聞く」—これが非常に大切なポイントです。

■ 成果が出にくい生徒は「まだ自分で考える」と思いがち

一方で、結果がなかなか出ない生徒には、共通してある考え方があります。それは、「もう少し自分で考えてみてから質問しよう」という姿勢です。

もちろん、自力で考える力も大切ですが、考え過ぎて迷宮入りしてしまうと、貴重な学習時間を失います。「分からない」ことを恥ずかしく感じたり、 「もう少しで解けるかもしれない」という期待を抱いてしまうため、質問が後回しになってしまうのです。その結果、理解できていない部分が積み重なり、次の学習でつまずく原因になってしまいます。

■ 勉強のスタート地点は関係ない

よく、「最初から頭がいいから質問が早いんじゃないか?」と思われがちですが、これは違います。スタート地点が高い低いに関係なく、「迷ったらすぐに聞く」という姿勢が習慣になっているかどうかが分かれ道です。

最初は基礎ができていない生徒でも、「迷ったら聞く」を実践することで、次第に理解力が高まり、結果として点数が上がります。

■ まとめ:当塾では「質問力」も身につけてもらいます

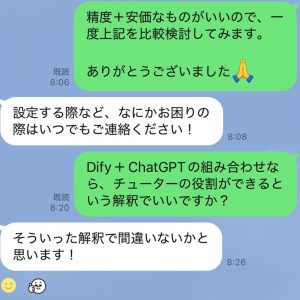

当塾では、講師が生徒に対して「分からないことがあったら聞いて」ではなく、「迷ったらすぐに聞く」ことを促します。

その方が生徒も安心して質問でき、講師側も生徒の理解度を早期に把握できるため、指導がスムーズです。

数値向上への最短ルートにもなり得る、この「質問力」を身につけてください。

質問されて叱り飛ばされることなどないのですから。