https://us02web.zoom.us/j/81271019600?pwd=CLV6y460GxfjuFcLmThaVTmMGMshcF.1

※2025年10~12月の予定表です。必ずご確認ください。

●当塾の全情報

https://lit.link/takashimizunogtmsteam

①(クリックorタップ)

▶2026 月別予定表(1月~3月)

②入塾から卒塾までの「全ての」料金体系

※タイトルは【2024】となっていますが、2025年度版です。

▶【2024】料金体系

当塾の全てのSNS(大学合格実績も2025版に更新済)

→https://lit.link/takashimizunogtmsteam

▲隅々までご覧下さい。

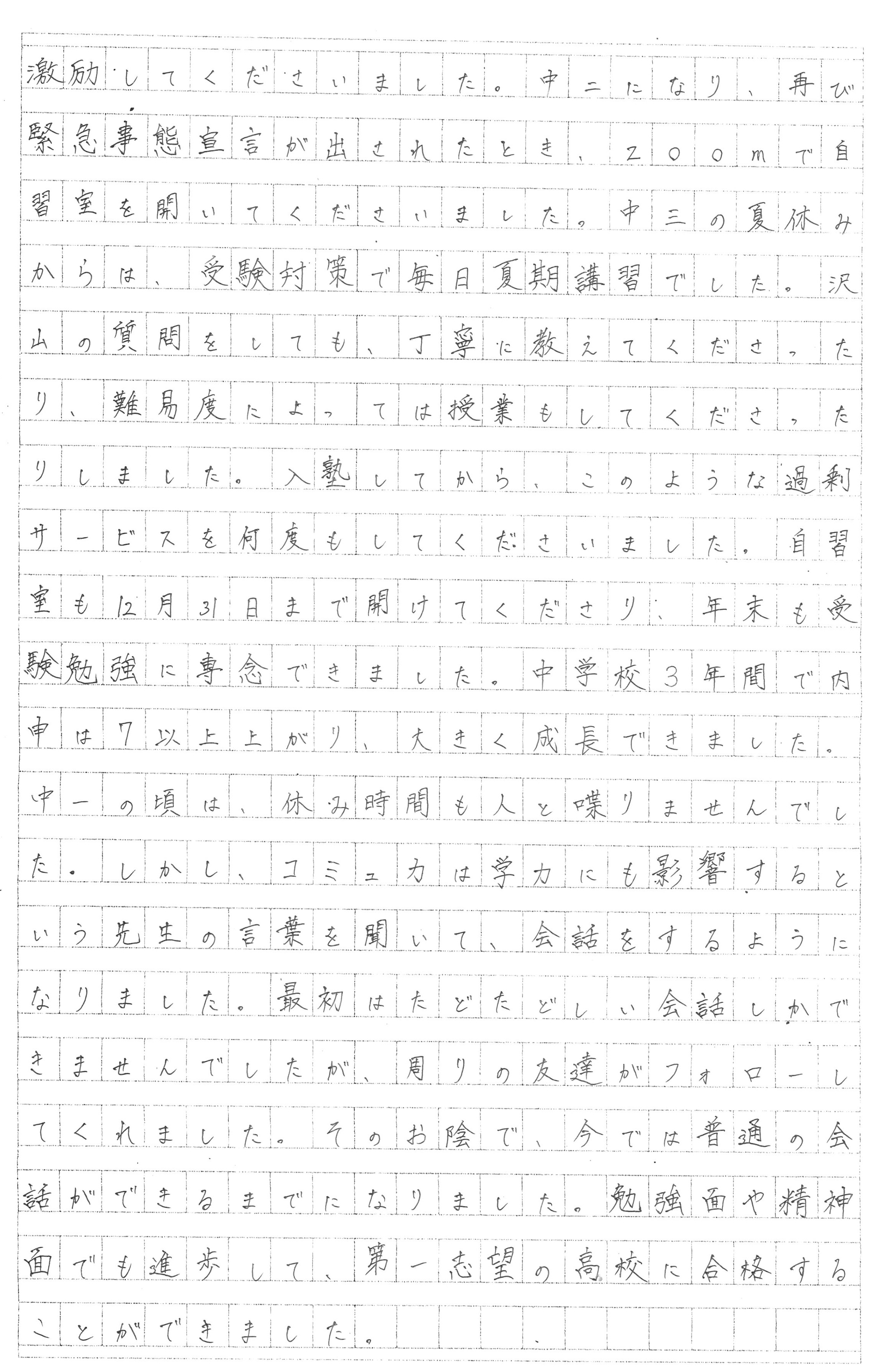

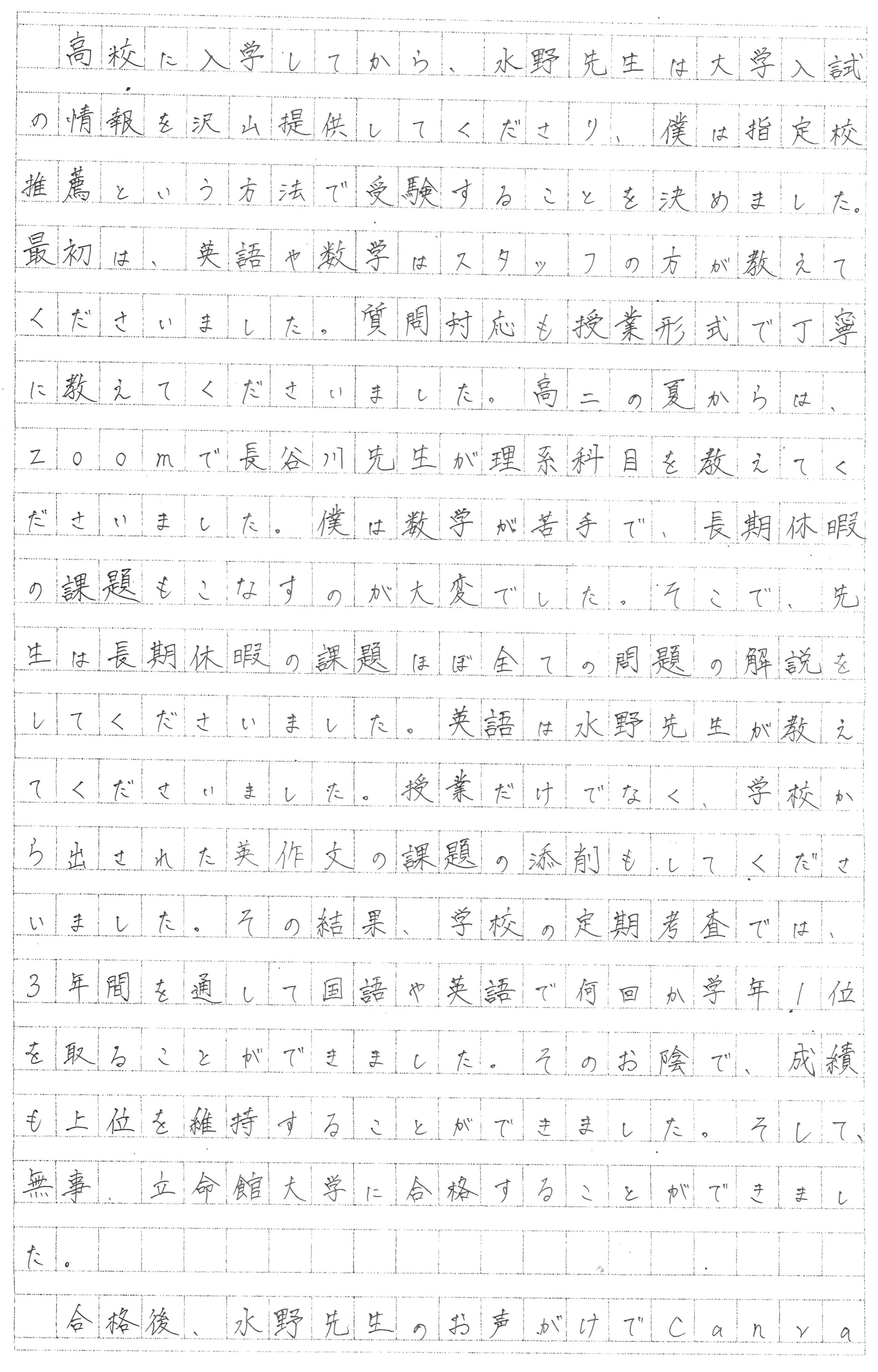

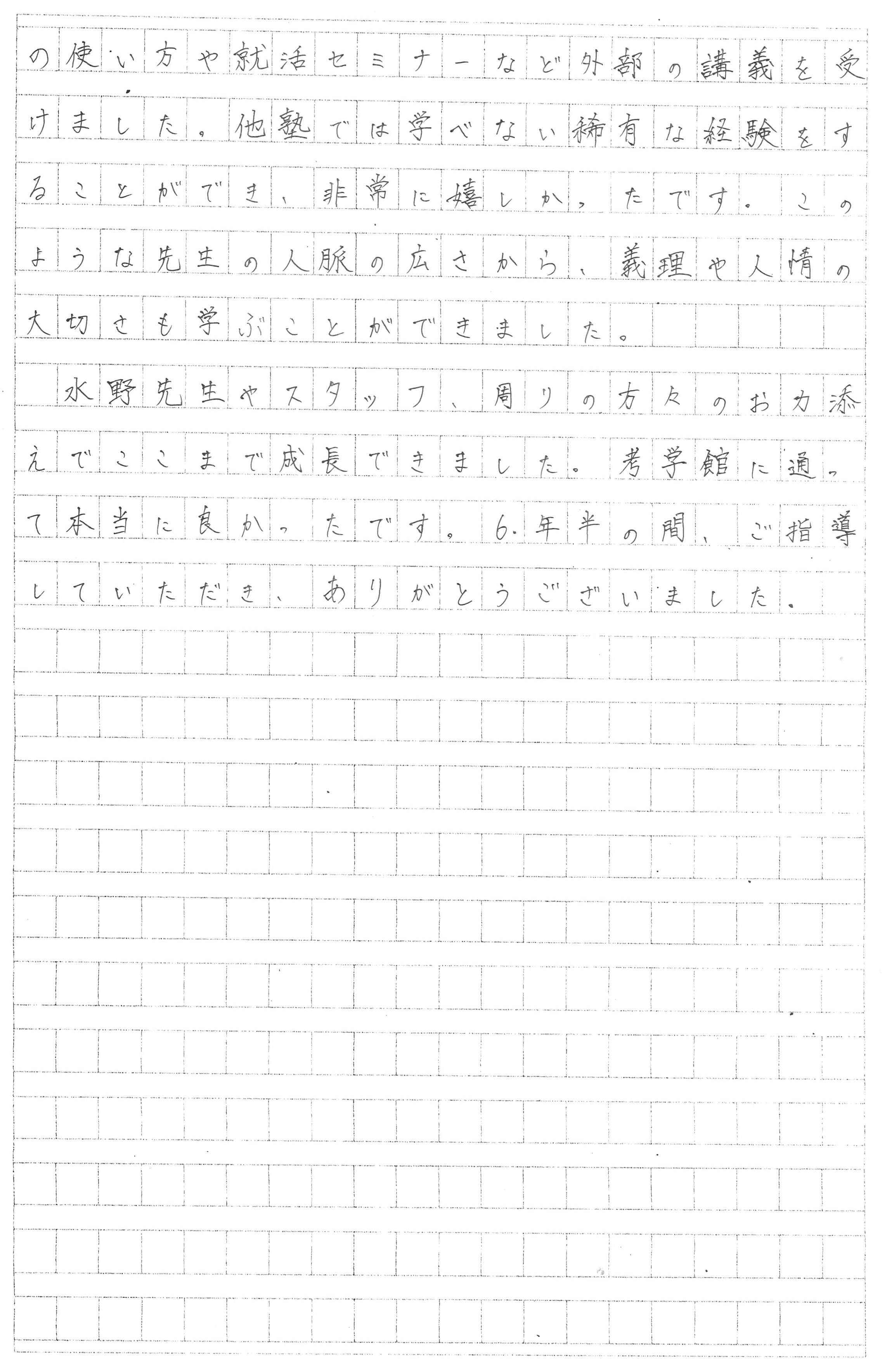

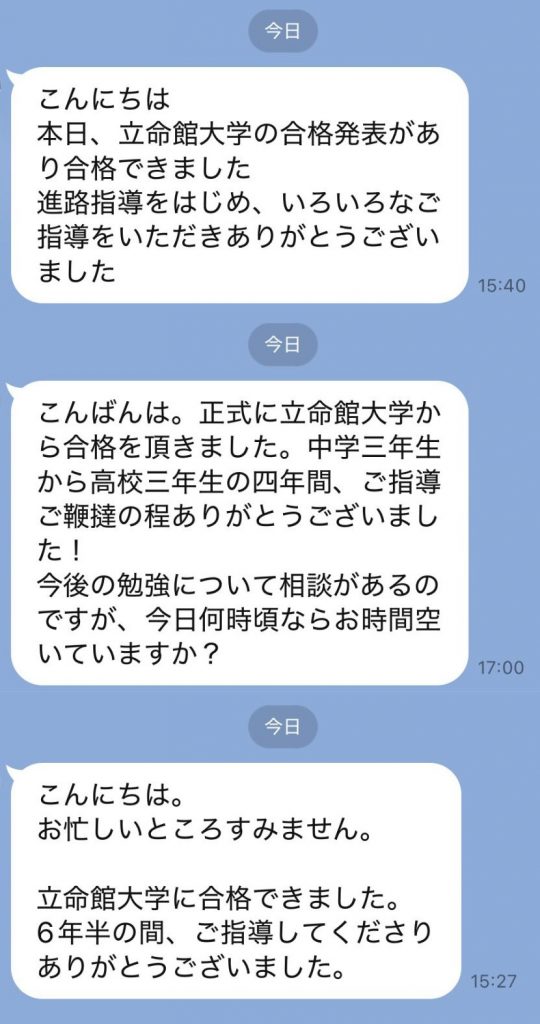

この度、当塾から指定校推薦で大学受験に臨んだ3名の生徒全員が、立命館大学への合格を果たしました。対面授業で学んだ2名、オンラインで学んだ1名、それぞれが十分な内申点を獲得しての合格です。

入塾当初の姿

振り返れば、彼らの入塾当初の様子は今とは大きく異なるものでした。

会話もままならず、ジェスチャーでコミュニケーションを取っていた生徒。TPOをわきまえず、深夜や早朝など変な時間に大量の質問をLINEで送ってきた生徒。そんな彼らに、一から勉強のやり方を指導してきました。

最初は指示通りのやり方を身につけることから始まり、高校入試を経験し、合格後も塾を継続してくれました。そして本当の意味で数字となって結果が出始めたのは、受験大学を決める時期になってからでした。

中高一貫指導の真価

これこそが、中高一貫で指導する塾の良いところだと考えています。高校入試をゴールと捉えていないため、その後の進路も踏まえた適切な指導が可能になるのです。

当塾では、生徒1人あたりの平均通塾年数は約5年です。この長い期間をともに過ごす中で、生徒たちには自立心が芽生えていきます。志望大学のことや一人暮らしの家賃など、こちらが何も言わなくても自分で調べるようになり、必要な成績を自ら獲得できるようになっていくのです。

大切にしていること

合格の知らせを受けた時、いつも生徒たちに伝える言葉があります。

「受かったのは塾のおかげではない」。これが言えることが喜びです。

当塾では、勉強の具体的な指導法以外で「〇〇した方がいい」「△△高校(大学)がおススメ」とは絶対に言いません。なぜなら、私自身がその高校や大学に通ったこともないのに、生徒の人生を左右する進路選択に口を挟み、責任を取れるほど偉くはないと考えているからです。

生徒が自分なりに考え、親御さんに納得していただき、ご家族が一枚岩となって受験に臨む。それが最も望ましい姿だと信じています。

おわりに

今回合格した3名の生徒たちは、長い時間をかけて、自分で考え、自分で動ける力を身につけました。その結果としての合格です。

これからも、生徒一人ひとりが自分の力で未来を切り開いていけるよう、当塾は伴走者として支え続けていきたいと思います。